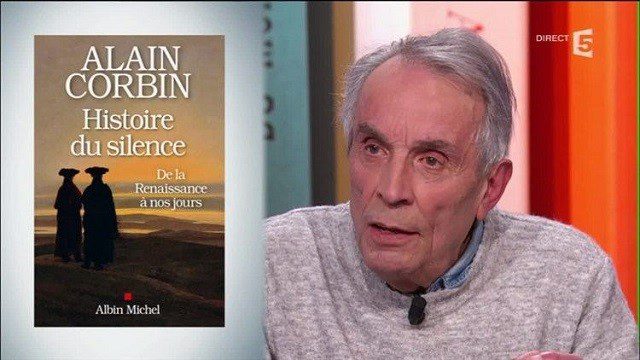

El silencio se vive no se escribe. Sin embargo, Alain Corbin ha conseguido hacer una breve y serena “Historia del silencio. Del Renacimiento a nuestros días” (Acantilado, 2019). Ha respetado el hábitat del silencio, acercándose a él de puntillas. Lo ha buscado en la naturaleza, las montañas, los mares, la nieve; en los encuentros amorosos, el claustro de los conventos, la oración de los fieles; en la caída del sol y en los amaneceres. El resultado es un libro grato. Una invitación a seguir por cuenta propia a la búsqueda de los lugares del silencio. No está en el sueño inducido malamente de la Bella Durmiente, está en los ojos abiertos del amante contemplando a su amada, pues el silencio es intimidad rebosante de vida.

George Rodenbach, citado por nuestro autor, llama a la nieve, la dulce adormecedora, hermana pensativa del silencio: “Tan abundante como silenciosa es la nieve/. A ella puedes confiarle cuanto quieras:/ es una confidente muy segura”. He visto la nieve en Madrid, abundante, blanca. La he contemplado en una mañana helada atrapada en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, Navarra. La he observado, más modesta, en una inusual tarde del Cusco. Ya no me veo haciendo muñecos con la nieve o arrojándola a mis contertulios. Me sienta mejor hacerle confidencias y fiarme de su silencio.

La oración es, asimismo, lugar privilegiado para el silencio. Jesucristo se alejaba a lugares apartados de la muchedumbre para estar a solas y rezar. En Getsemaní, a escasas horas de su Pasión, el silencio de aquella noche envolvía sus pocas palabras, rindiéndose a la voluntad de su Padre.

Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Edith Stein han buscado al silencio, celoso portero de la vida interior. Para los simples mortales de a pie, el silencio arropa el recogimiento del alma. Así lo hemos aprendido desde niños, cuando mamá nos enseñaba a guardar silencio en la Iglesia, ámbito natural para oír la voz susurrante del Dios Trino cuando se dirige al corazón sus hijos. Ante la presencia de lo santo, el silencio condensa asombro, adoración y gozo.

Otro feliz fruto de la lectura del libro de Alain Corbin, es el descubrimiento de nuevos autores con alma de poetas con los cuales he sintonizado a la primera. Entre ellos está Maurice Maeterlinck. Escribe: “Si te es dado descender un instante en tu alma hasta las honduras que habitan los ángeles, lo que recordarás sobre todo de un ser al que has amado profundamente no son las palabras que ha dicho o los gestos que ha hecho, sino los silencios que habéis vivido juntos; pues sólo la calidad de estos silencios ha revelado la calidad de vuestro amor y de vuestras almas”. Callan las palabras y estalla el silencio intenso y tierno.

El silencio tiene su tiempo y su lugar. No es una mera pausa ni ausencia de sonido, tiene entidad propia. Es una hebra del tejido que configura las diversas expresiones de la vida: el trabajo, el deporte, la lectura, la música. El silencio no es vacío, es acogida de la realidad, reverencia ante las manifestaciones del ser, presencia que acompaña.