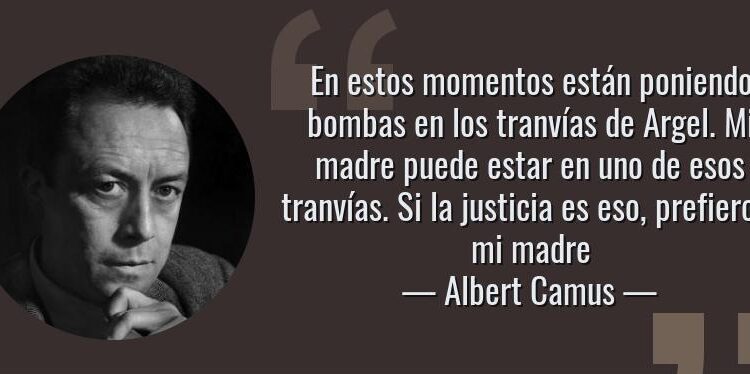

Hace sesenta años murió Albert Camus (1913-1960) en un accidente automovilístico. Premio Nobel de literatura en 1957, tenía apenas 47 años al morir y, como él mismo decía, su obra aún no había empezado. Muerte prematura la suya que deja en el tintero más preguntas que respuestas acerca de la condición humana, como puede apreciarse en sus novelas, dramas teatrales, ensayos, apuntes y artículos periodísticos.

Una clave importante para comprender el sentido de su literatura está en el Prólogo que escribiera, veinte años después, a la edición de su primer libro “El revés y el derecho” (1937). Dice: “si pese a tantos esfuerzos por edificar un lenguaje y dar vida a los mitos, no consiguiera yo algún día volver a escribir El revés y el derecho (1937), entonces no habría llegado a nada. Ésa es mi oscura convicción. Nada me impide, en todo caso, soñar que lo lograré, imaginar que emplazaré en el centro de esa obra el admirable silencio de una madre y el esfuerzo de un hombre para volver a encontrar una justicia o un amor que equilibre ese silencio”.

Camus pasó su niñez y adolescencia en Argelia al cuidado de su abuela, mujer recia y de mano firme; y de su madre, quien sufría de una cierta sordera y trabajaba duro atendiendo labores domésticas en casas de otros. Una infancia sencilla, sin comodidades, con presupuesto ajustado como el de tantas familias modestas que luchan por salir de la pobreza.

De esa época, narra Camus esta escena con su madre: “Ella nunca lo ha acariciado, puesto que no habría sabido hacerlo. Y él se queda entonces varios minutos mirándola (…) Ella no piensa en nada. Fuera, la luz, los ruidos. Aquí el silencio en la noche. El niño crecerá, aprenderá (…) Su madre mantendrá siempre esos silencios, y él crecerá en el dolor”. El joven Camus que escribe “El revés y el derecho” a sus 24 años se pregunta: sentir lástima por su madre, ¿será eso amarla?

Mirar la vida, en su revés y derecho, a los 20 años no es lo mismo que mirarla a los 40 y eso se nota en la obra de Albert Camus. Su ensayo “El hombre rebelde” (1951), la novela “La caída” (1956), los relatos en “El exilio y el reino” (1957), sus “Cuadernos (1951-1959)” y, especialmente, la novela inconclusa que dejó a su muerte “El primer hombre” (publicada por su hija en 1991) nos muestran a un artista rebelde y consciente de los límites de lo humano.

La suya no es una postura nihilista y se alza, valientemente, contra toda desmesura que intente suprimir la naturaleza humana. Sus respuestas, aunque siguen siendo balbuceos como de quien se moviliza en carretera con neblina, distan mucho de ser las posturas del intelectual pedante que sienta en el mismo banquillo de acusados a Dios y al diablo.

La muerte le tomó la delantera a Camus mientras escribía “El primer hombre”, novela que no terminó en cuyo centro estaba el admirable silencio de su madre y la búsqueda de su origen histórico, su padre a quien no conoció, pues murió en la Gran Guerra.

Viajó, buscó, preguntó, interrogó a su madre y muy poco pudo conocer de su padre. Y le pasó a Camus, lo que le pasó a San Agustín –a quien conocía y admiraba- cuando el santo se da cuenta que a Dios se le encuentra dentro del alma en gracia y no vagabundeando entre los brillos de cristales y artificios: “Yo había buscado locamente al padre que no tenía –escribe Camus en sus Cuadernos- y ahora descubría lo que siempre tuve: a mi madre y su silencio”.

Pero como bien saben los hijos, el silencio de una madre no es cualquier silencio, es un silencio arropador, mudez que acompaña. Remedio de la soledad.