Libertad e igualdad no son dones caídos del cielo ni un regalo de los dioses. Hay que reconquistarlas cada día y ambas nociones constituyen los pilares fundamentales de nuestra convivencia social. Sin ellas el edificio comunitario no se sostiene y, de hecho, se derrumba cuando se da un grave desequilibrio entre las dos. Deben guardar una exquisita proporcionalidad. Han de respetarse recíprocamente y no crecer pretendiendo ganar un terreno que no les corresponde.

Su mutua colaboración las fortalece, mientras que su pugna únicamente consigue debilitarlas. En realidad, el exceso de libertad asfixia la igualdad y otro tanto sucede con lo contrario.

La ecuación entre colibertad y contradesigualdad

Su fusión es la clave, aunque no quepa confundirlas. Una libertad exacerbada e irrestricta, salvaje y sin reglas como gustaba de caracterizarla Kant, no merece usurpar un título que solo conviene a la colibertad, es decir, al ejercicio de una libertad reglada para no perjudicar las libertades ajenas.

Ese caprichoso libertinaje persigue una mayor cuota de libertad que con ello fomenta y exacerba las desigualdades, constituyendo en realidad un liberticidio. Lo mismo sucede con un igualitarismo impuesto a costa de restringir las libertades. Por eso resulta muy atinada la expresión que ha popularizado Étienne Balibar al referirse a la “igualibertad”.

Este concepto admite por lo tanto ser definido con el término simétrico de “liberigualdad”. El anteponer uno al otro y poder hacerlo en una u otra dirección refleja su perfecta simbiosis. Acentuar uno de los polos desvirtúa por completo su respectiva quintaesencia, que requiere de su compenetración para prosperar. La igualdad no equivale, por supuesto, a una uniformidad radical. Cada cual debe poder conquistar mayores cuotas de bienestar según su empeño y competencia. Pero esa conquista solo será legitima cuando no parta de una situación privilegiada que proporciona un ventajismo desleal para la presunta competitividad.

Un pacto social mefistofélico

Obviamente realzar la libertad no significa hacer cuanto se nos antoje sin miramiento alguno, ni tomarse libertades que no se corresponden con las circunstancias. Ese proceder desbarata la igualdad al generar desigualdades con respecto a quienes deciden respetar las reglas del juego. Los tahúres pueden ganar con sus trampas, pero dan al traste con una competición en la que se ha pactado asumir unas determinadas pautas. Cualquiera puede recurrir a esos ardides, pero se atenta contra un marco de convivencia que arruinan los ventajistas con sus marrullerías.

En términos políticos primar uno u otro polo de la ecuación tiene un alto coste y da lugar a derivas funestas. Apostar exclusivamente por la libertad hace irrelevantes las extremas desigualdades que procura una despiadada maximización del beneficio. La sociedad vende su alma y se deshumaniza con ese pacto mefistofélico que desprecia a los perdedores como si se rindiera cierto culto subrepticio a la eugenesia para eliminar al más débil. Para la doctrina ultraneoliberal todo vale con tal de que se obtenga una pingüe ganancia. Los desfavorecidos por la fortuna y las circunstancias merecerían su mala suerte por el mero hecho de no tenerla buena.

Los paraísos restringidos del socialismo real y el ultraneoliberalismo

Históricamente tampoco ha dado buenos resultados la operación contraria. Fomentar las condiciones que procuren unas oportunidades idóneas para la igualdad no puede desentenderse del otro pilar social. Restringir todo tipo de libertades para preservar una presunta igualdad impide cualquier progreso personal o colectivo. El socialismo real del comunismo soviético demostró sobradamente ser incapaz de propiciar un paraíso proletario. Sin embargo, su desaparición ha hecho ver que la hegemonía del ultraneoliberalismo economicista solo resulta paradisiaca para un escaso número de privilegiados a costa de aumentar la miseria para una inmensa mayoría.

Hablamos de socialdemocracia o democracias liberales para designar a uno u otro sistema democrático. Tras esas calificaciones nos encontramos con los dos principios rectores de la igualdad y la libertad. Las expresiones de “liberigualdad” e “igualibertad” solo pretenden enfatizar que su delicado equilibrio es algo totalmente decisivo. La balanza social debe mantener equilibrados ambos platillos. Como fiel de semejante balanza contamos con el tercer elemento reivindicado por la Revolución francesa: esa fraternidad tan bien estudiada y recordada entre nosotros por Toni Domènech. Por supuesto, cabría identificarla con sororidad y en definitiva con el mostrarse solidario.

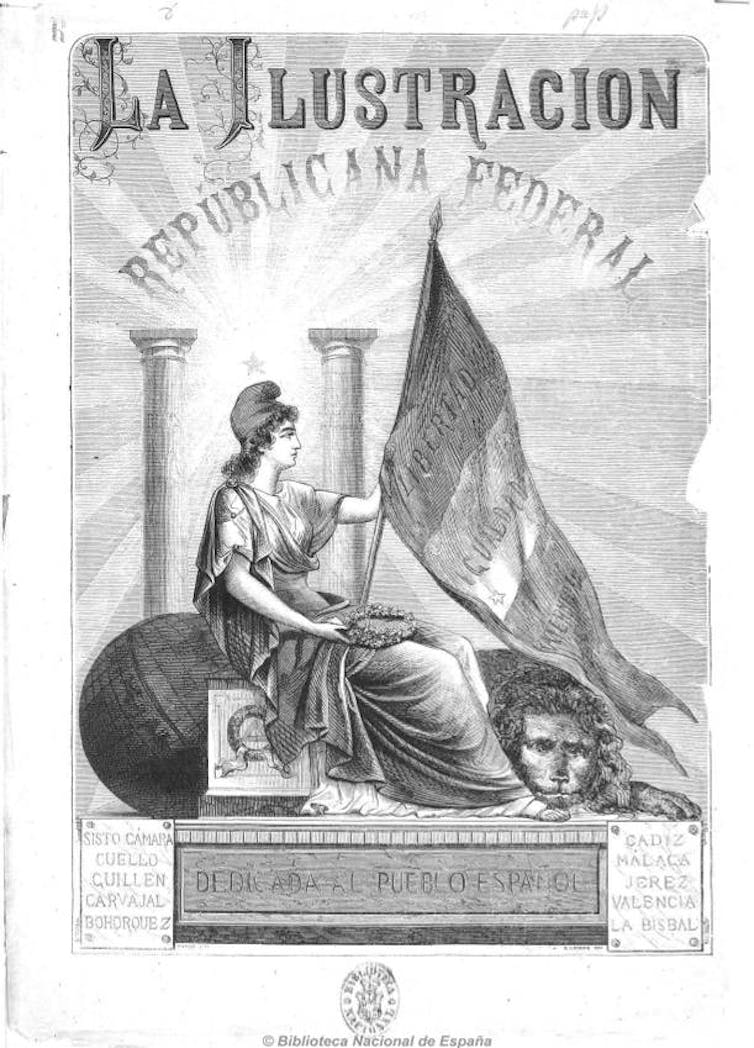

Portada de La Ilustracion republicana federal, semanario editado en Madrid entre 1871 y 1872, durante el Sexenio Democrático. BNE – Biblioteca Digital Hispánica

Empatía solidaria como fiel de la balanza

A la solidaridad le repugnan las desigualdades gratuitas e injustificadas que propicia un salvaje neoliberalismo económico. Pero tampoco soporta la restricción de las libertades. Cuando ese fiel de la balanza brilla por su ausencia, sus platillos tienden a descompensarse, propiciando un desequilibrio muy difícil de recomponer. Sin una elemental empatía no es viable la “liberigualdad”. Al despreciarla nos deshumanizamos. Damos paso al conflicto social dificultando una convivencia que permita cultivar nuestras libertades y no dañe sensiblemente una imprescindible igualdad. Esta sin aquella es un hierro de madera, y viceversa.

Conviene releer al Rousseau del segundo Discurso, relativo al origen y los fundamentos de la desigualdad. El crecimiento de las desigualdades está marcando nuestra época. En lugar de favorecer justamente lo contrario, la economía se debería concentrar en cómo redistribuir las riquezas, un asunto bien estudiado por Thomas Piketty. Esa redistribución condiciona la existencia de nuestra libertad. Paralelamente, las libertades que se toman algunos restringe nuestra libertad al desnivelar los platillos de la balanza social.

Hacia la liberigualdad

Nuestras democracias tienen una sencilla piedra de toque para compulsar su calidad. Gozarán de buena o mala salud según lo que podamos responder a esta sencilla pregunta. ¿Somos todos iguales antes las leyes o igualmente libres? Por supuesto no se trata de poder serlo desde un punto de vista meramente formal, sino atendiendo al mismo tiempo a sus condiciones de posibilidad en ambos casos.

Aplicar la “liberigualdad”, esa fórmula que resume la ecuación entre libertad e igualdad, es el mayor desafío que tiene nuestra convivencia. “Procura tu bien con el menor mal ajeno que sea posible”, dictamina Rousseau en su Discurso sobre la desigualdad. Un precepto que se antoja fácil de asumir, pero cuya puesta en práctica no es tan obvia. Nos encontramos ante un horizonte utópico hacia el que tender incansablemente, al modo kantiano, que tiene una triple dimensión de naturaleza ética, política y jurídica: el encaminarnos hacia una sociedad regida por la “liberigualdad”.

Nota de Redacción: el presente artículo fue publicado originalmente en www.theconversation.com bajo la autoría de Roberto R. Aramayo, Profesor de Investigación IFS-CSIC (GI TcP Etica, Cine y Sociedad). Historiador de las ideas morales y políticas, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC).

Imagen referencial, Fachada de la escuela de primaria Paul-Bert de Burdeos. Wikimedia Commons / Edhral, CC BY-SA